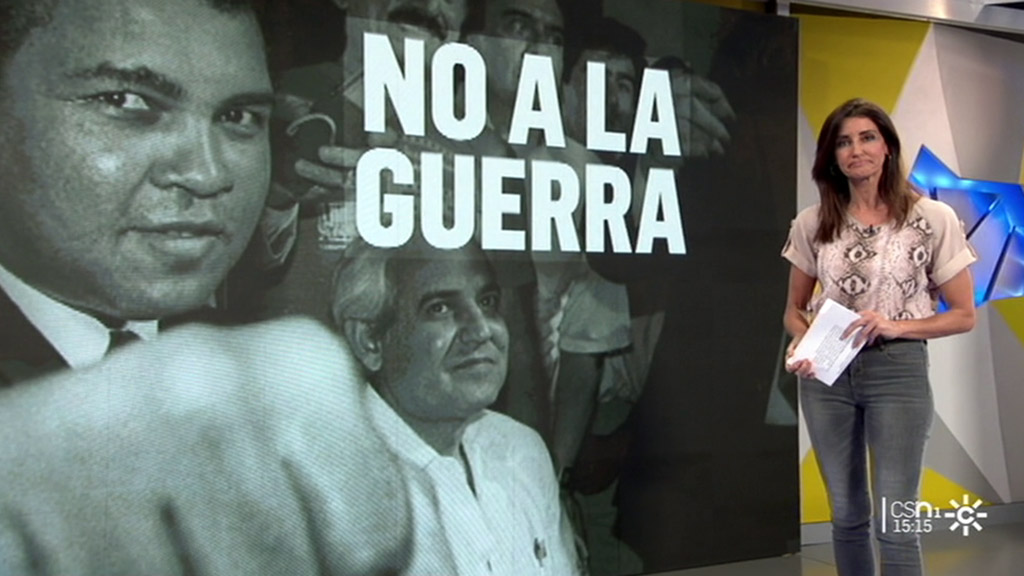

TRES AÑOS DE SU MUERTE

TRES AÑOS DE SU MUERTE

UNA HISTORIA DE MANUEL LADRÓN DE GUEVARA

Ali: la máscara del héroe

3 junio 2018

Una historia de

Manuel Ladrón de Guevara

El boxeo consiste en un montón de hombres blancos viendo cómo un hombre negro vence a otro hombre negro".

(Mohamed Ali)

Confieso que siempre he mantenido una relación ambigua con el boxeo. No soy, rigurosamente, un aficionado. Ni siquiera sabría decirles sin consultarlo en internet, quiénes son los campeones del momento. Pero me fascinan las páginas escritas sobre los grandes mitos de boxeo. Del noble arte han resultado esfuerzos literarios notables, especialmente en la literatura anglosajona. En España, el maestro recién desaparecido Manuel Alcántara nos dejó un pequeño libro memorable, “La edad de oro del boxeo. Quince asaltos de leyenda”, que he leído con delectación en varias ocasiones. En un reportaje para Canal Sur le escuché anécdotas y reflexiones que comparto, entre ellas una en la que él, cronista de boxeo tantos años, dudaba de que éste sea en realidad un deporte. “La vida es un ring”, contaba. Contaba también con gracia el famoso tongo de un campeón del mundo que apostó contra sí mismo antes de un combate porque las apuestas estaba 14-1 a su favor. Y perdió, claro. Y se forró, naturalmente. Alcántara dejó de escribir crónicas de boxeo después de presenciar en Madrid la muerte en el cuadrilátero del boxeador almeriense Juan Jesús Rubio Melero. En la crónica de aquella noche negra Alcántara confiesa: “no me gustaría estar en el pellejo de estos dos amigos. Ni el el mío”. Poco después lo dejó.

"Quince asaltos de leyenda"

Pero no es de mi admirado Manuel Alcántara de quien hoy quiero hablarles, tampoco del recuerdo de aquellas noches de los 60 en que mi padre y yo -era mi padre el hombre más pacifico que ha pisado la tierra- trasnochábamos para esperar un combate de boxeo. No era nada extraño entonces. Las peleas de Pepe Legrá, Pedro Carrasco o Miguel Velázquez eran en aquella España en blanco y negro, para que se hagan una idea, como los grandes partidos de fútbol hoy. Y si peleaba un español, como las finales de champions en las que juega tu equipo. Recuerdo combates memorables, como aquellos de Pedro Carrasco contra Nando Ramos con el título mundial de los ligeros en juego, o el sangriento enfrentamiento de Carrasco y Velázquez.

Pero tampoco es de esto que quiero hablarles, sino del gran héroe de mi padre, Mohamed Ali. O Casius Clay, como él siempre se empeñó en llamarle. Y en concreto, de una de sus peleas. Escribió Julio César que en Andalucía, en la batalla de Munda, fue la única vez en que no batalló por la victoria, sino para salvar la vida. Algo así le ocurrió a Mohamed Ali una noche remota de 1974.

¡Alí, boma-ye, Alí, boma-ye!, (¡Alí, mátalo, Alí, mátalo!). El 30 de octubre de 1974 60.000 gargantas negras animaban así a Mohamed Ali en Kinshasa, la antigua Leopolville, en su enfrentamiento por el título del mundo de los pesos pesados contra George Foreman.

En 1974 el mundo se conmocionó por el secuestro en EEUU de Patricia Hearts; el grupo ABBA ganó el festival de Eurovisión; en Portugal, en abril, la dictadura cayó a clavelazo limpio; Amparo Muñoz fue coronada como la mujer más hermosa del universo conocido; Alemania ganó su Mundial; y en la mayor democracia del mundo una investigación periodística obligó a dimitir al presidente más infame de la historia de los americanos del norte, Richard Nixon.

En aquel 1974 de todos los demonios, la República Democrática del Congo -el ex Congo belga- no se llamaba así, sino República del Zaire. Y en su capital, Kinshasa, se celebró el combate más legendario de la historia del boxeo. Un antiguo asesino y presidiario devenido en promotor, Don King, se llevó la pelea hasta aquellas feraces selvas, en las que habitada el oprobio desde tiempo inmemorial. Al fantasma del rey de los belgas, Leopoldo I, un genocida a la altura de los dos grandes asesinos del siglo XX, Hitler y Stalin, lo había sucedido en el trono -gran trabajo de la CÍA- “el Guía, el Jefe, El Timonel, el Redentor, el Padre de la Revolución y perpetuo defensor de la propiedad y el pueblo”, Mobutu Sese Seko Ngbendu Wa Za Banga, que quiere decir algo así como "el guerrero todopoderoso que, gracias a su resistencia e inflexible voluntad de ganar, irá de conquista en conquista dejando tras de sí un rastro de fuego". Este antiguo sargento del ejército belga, doctorado en asesinatos y en ciencias ocultas, que tenía en su séquito a un pigmeo exorcista, corrió con los enormes gastos de la organización del combate, incluida la bolsa de los púgiles, que se repartieron diez millones de dólares.

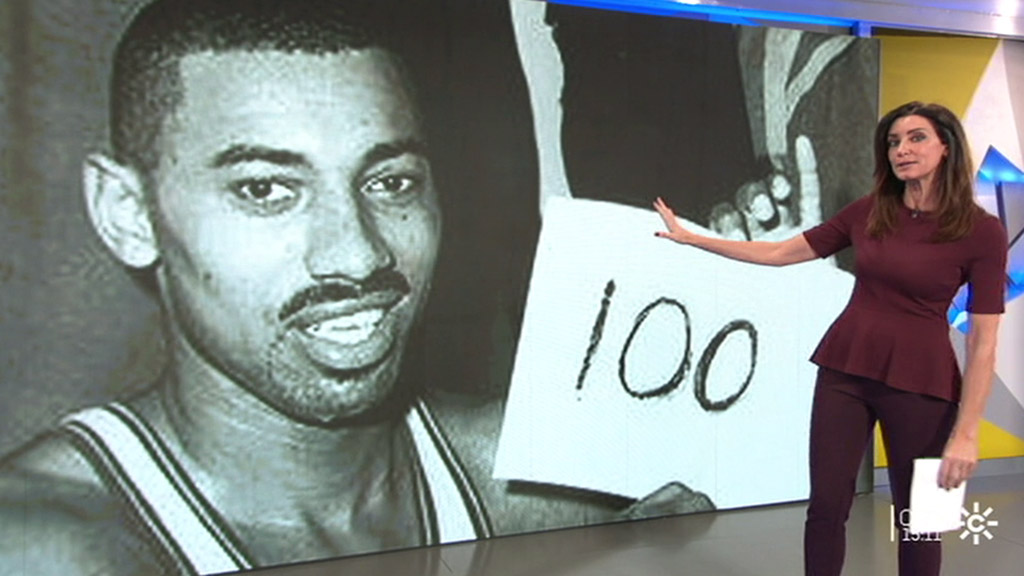

El 30 de octubre de 1974 era miércoles, la madrugada fue muy calurosa. Estaba a punto de llegar la estación de las lluvias. George Foreman, el campeón, registraba un apabullante 40-0 en combates disputados. Tenía una pegada descomunal, y la inmensa mayoría de sus peleas las había resuelto por KO antes del quinto asalto. Era un hombre retraído, casi tímido, todo un contraste al lado del exuberante y deslenguado Ali. El "loco de Luisville" había perdido el título siete años antes, aunque no porque nadie lo venciera. Fue despojado debido a su negativa a luchar en Vietnan: "ningún Vietcong me ha llamado nunca sucio negro", diría en frase memorable. Tras su vuelta en 1970, perdió un combate contra Joe Frazier y otro contra Ken Norton. 44 combates, 42 victorias, dos derrotas.

Mohamed Ali, el retador, que escondía sus miedos detrás de una verborrea incontenible, le preparó a Foreman una celada digna del mejor cazador. O del más obstinado suicida. Aquello se conoce hoy como "la trampa de las cuerdas", y consistió en algo en apariencia tan sencillo como imposible de realizar: aguantar las embestidas de Foreman apoyado en las cuerdas hasta que el campeón agotara sus fuerzas. E increíblemente le salió bien. En el octavo asalto, George Foreman apenas se tenía en pie, y Mohamed Ali, del que uno de sus rivales, Floyd Paterson dijo una vez: "al final comprendí que yo no era más que un boxeador y que él era historia", demostró que era de verdad el mejor Boxeador de la Historia: pasó a un ataque demoledor que terminó con el campeón en la lona, noqueado por primera vez en su vida.

De aquel combate han quedado dos testimonios memorables, un libro y una película documental. El primero titulado así, “El combate”, lo firma uno de los pesos pesados de la literatura norteamericana, Norman Mailer, adscrito por aquel entonces al “nuevo periodismo”, y que para escribirlo formó parte del séquito de Ali. El documental se titula “Cuando éramos reyes”. Fue premiado con un Oscar en 1996.

Ali protagonizó todavía algún combate inolvidable, especialmente el que lo enfrentó a Joe Frazier en Manila, que a punto estuvo de costarle la vida a los dos. Aquello fue una salvajada.

Foreman vio a Dios -lo vio, realmente- una mala noche en un ring, y cambió de vida. Dejó el boxeo, se ordenó reverendo y dedicó su vida a cuidar de los más desfavorecidos. Regresó años después, para recuperar la corona mundial con 45 años, y se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los personajes más populares, entrañables y queridos de este mundo duro y violento. Un dios envidioso castigó a Ali en sus últimos años con una máscara de la que no se pudo despojar hasta la hora de la muerte, ocurrida ahora hace tres años. Tras la máscara se escondía el más grande deportista de la historia de los EEUU.

Su rival aquella madrugada remota en Kinshasa dijo de él: "Mohamed Alí es todo lo que América debería ser". Esa misma América que un día quiso borrarlo de la historia porque se negó a empuñar un fusil.